焼却されるはずだった1000冊の本が、わたしたちの手元に届いた!!

届けてくれたのは、循環する本の仕組みをつくる『バリューブックス』さん。

そしてこの本たちは、ただ「読む」ためだけにやってきたわけではない。

それぞれが、自分の想いと重なる人の元へと旅立ち、また循環し続ける。

そして、自分たちだけの「本屋」をつくるための、最初の一歩になる。

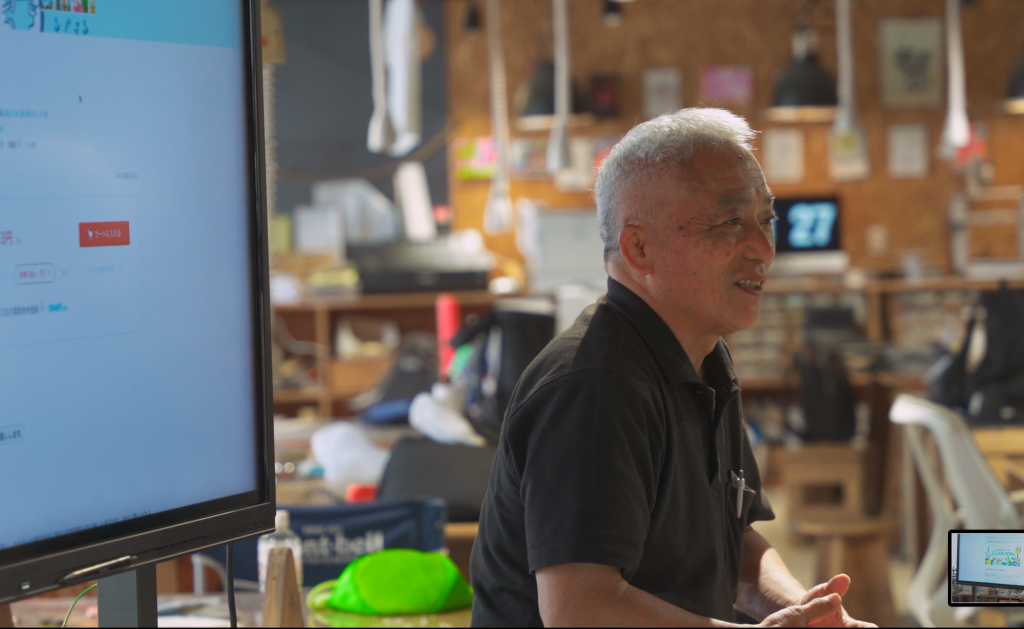

まずはバリューブックスさんから、本の背景や寄付の仕組みについてのお話を聞く。

この本たちは古書としての流通が難しく、通常であれば焼却処分されてしまう本。

でも、きっとまだ誰かのもとで、新しい時間をつくることができる。

そんな本と寄付を、

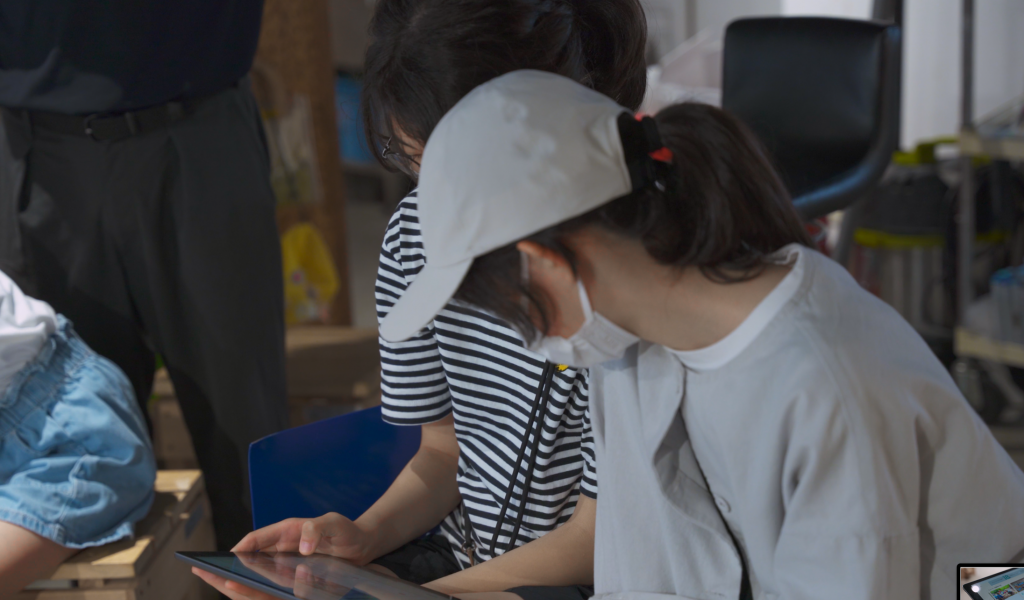

「どこに」、「誰に」 届けたいか・・・

一人ひとりが自分の想いで決めていく。

寄付先の選択肢はさまざま。

野鳥の会、森や自然を守る団体、子ども食堂、災害支援団体、海外支援など――。

迷いながらも、自分の本屋の“テーマ”に近いものを選んでいく。

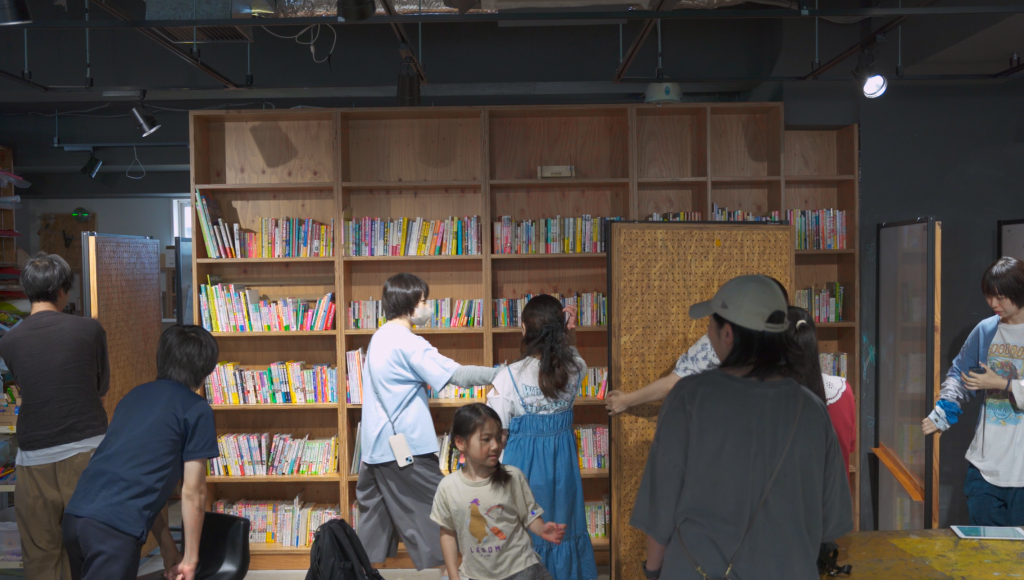

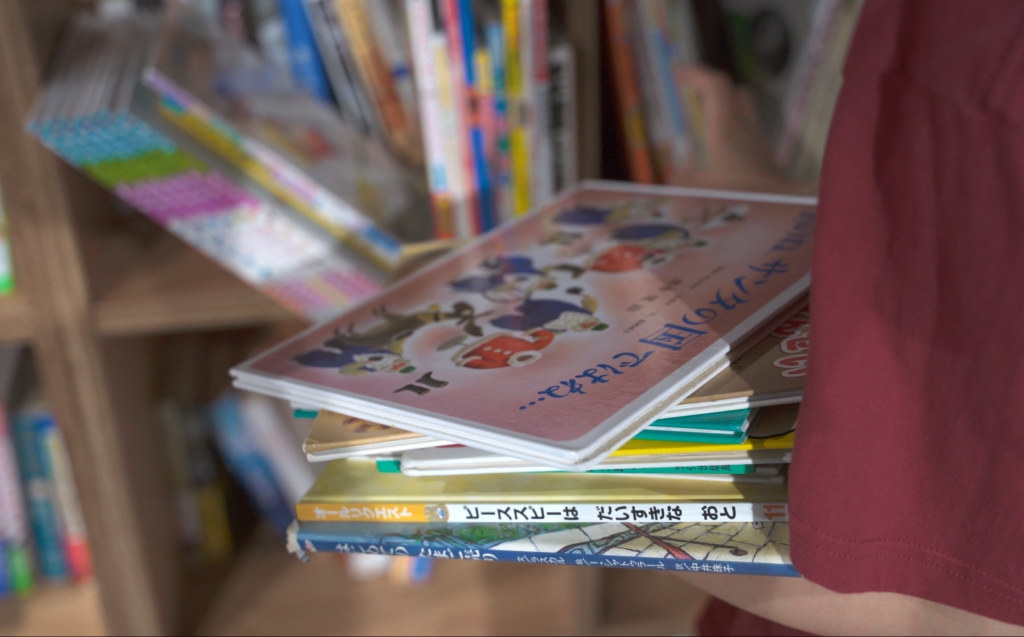

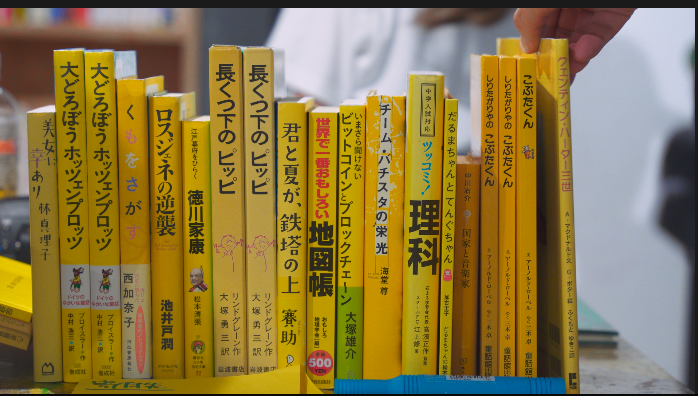

寄付先を決めたら、いよいよ1000冊の本とご対面!

本棚にぎっしりと並べられた無数の本の中から、

「自分の本屋に合う本」を選ぶ、“選書”の時間がはじまる。

最初は迷いながらも、だんだんと自分なりの基準が見えてくる。

「この本、あの人が好きそう」

「このタイトル、なんだか気になる」

本との対話のような、静かで熱い時間。

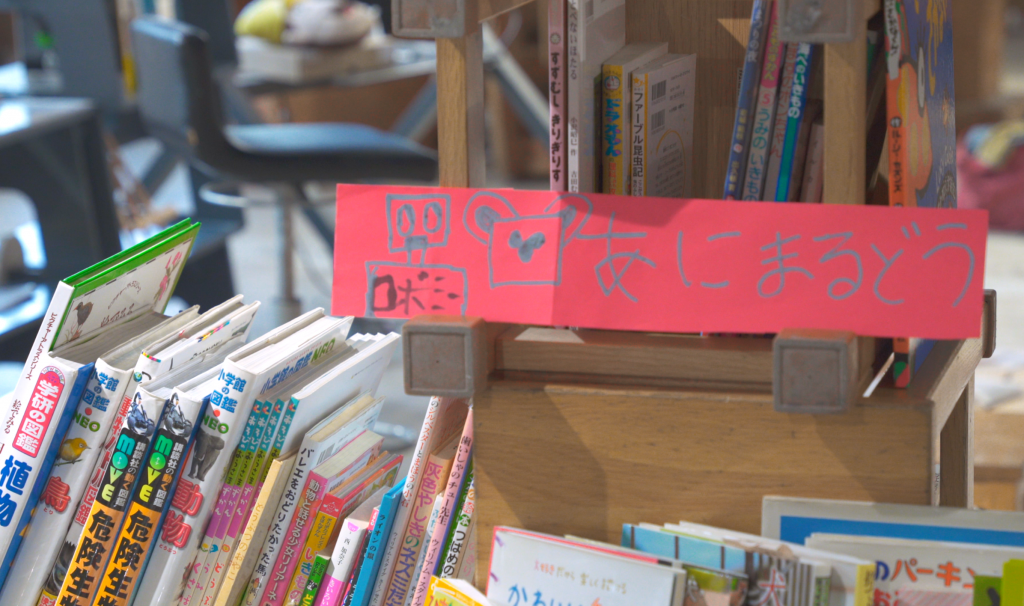

選書が終わったら、つぎは本屋づくり(仮)

自分の本をどう置くか?どう見せるか?

机の上に本を並べ、イスを使ったりして、段差を作りながら、机上を屋台に見立ててデザインしていく。

お店の名前(屋号)や看板をつくるのも大切な工程。

「なんとなく」で決めた名前が、あとでどんどんしっくりくるから不思議

過去、VIVISTOP NITOBEで企画した駄菓子屋のイベントなど過去の屋号を引き継いだりするグループも。

できあがったら、いよいよ自分の「本屋」のベース発表。

「どうしてこの本を選んだのか」「どこに寄付するのか」「屋号は??」

「どんな人に手に取ってもらいたいか」

1冊1冊の背景と、屋号に込めた思いを語る時間。

ただ本を「読む」のではなく、

「どんな人に届けたいか」「どう見せたいか」を考えることで、

本は、ひとつのメッセージになっていく。

この活動は、8月のブックフェスに向けた“はじまり”だけれど、

すでにあちこちで、「わたしの本屋」が芽吹きはじめている。

どんなふうに育っていくのか。どんな出会いが生まれるのか。

次週から、2週連続『SATO COMPANY』さんの浦和工場で本格的に屋台製作のスタート!!

今からもう、楽しみで仕方ない